「庭にフンがされている!!」

「ハクビシンのフンだと思うけど確証がない……」

庭や屋根裏など、家にフンをされると不快ですよね。

フンをした動物の正体を暴いて被害を止めたい!と思っている方も多いと思います。

ハクビシンやアライグマは住宅地でも多く目撃されており、フン被害も増えています。

そんなハクビシンやアライグマのフンには、特徴があります。

その特徴がわかっていれば、どの動物のフンなのか見分けることも可能です。

ハクビシンやアライグマなど害獣のフンは、放置してしまうと悪臭や健康被害などさまざまな悪影響を起こします。

居心地がいいと判断されるとそのまま住み着かれ、さらに被害が広がるそれもあるのです。

そのため、フンをされた場合は早めの対処が大切です。

そこでこの記事では、発生しているフンの正体を突き止め被害を止めるため、これらのことについて解説していきます。

- ハクビシンやアライグマのフンを見分ける方法

- その他の動物のフンとの違い

- 発生しているフンの正しい処分方法

- 被害を繰り返させないための対処法と注意点

この記事を読めば、発生しているフンがハクビシンやアライグマのものなのか見分けることができ、正しい対処法もわかるようになります。

フン被害に悩むことなく安心して生活できるよう、ぜひ参考にしてください。

目次

ハクビシンやアライグマのフンは形やにおいで見分けられる

庭や屋根裏にされているフンがどの動物のものか見分けるときは、形や大きさ、においや含まれるものなどの特徴に注目してみるとわかりやすいです。

ハクビシンとアライグマ、それぞれのフンの特徴について解説していきます。

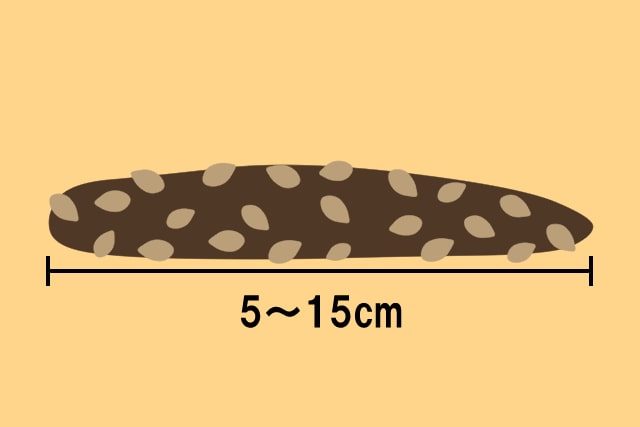

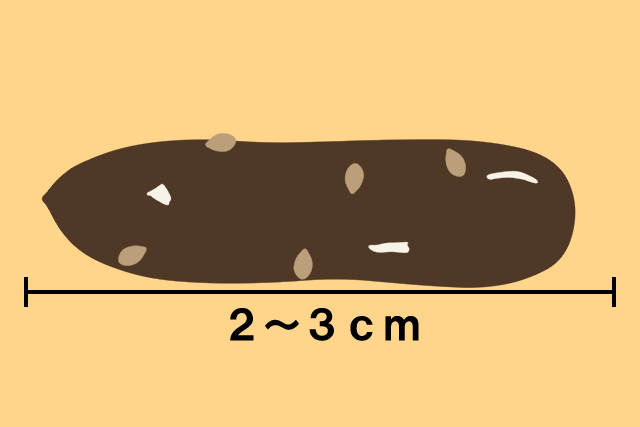

・ハクビシン

|

|

| 形 | 丸みのある棒状 |

| 大きさ | 5~15㎝ |

| におい | あまりない |

| 発生場所 |

|

| その他 |

|

ハクビシンには同じ場所に何度もフンをする溜めフンという習性があります。

実際のサイズは5~15センチメートルほどですが、溜まったフンはそれよりも大きく見えることが多く、インパクトが大きいです。

ハクビシンのフンにはあまりにおいがありません。

ハクビシンは雑食性ですが植物が中心で、なかでも甘い果物をよく食べます。そのため、個体によっては甘い香りのフンをすることもあります。

ただし、尿はアンモニアのにおいがとても強いです。溜めフンと同じ場所で尿をすることも多いため、その場からは悪臭を感じることもあります。

フンをする場所は庭やベランダだけでなく、屋根裏や床下など、人目のつかない場所にすることが多いです。

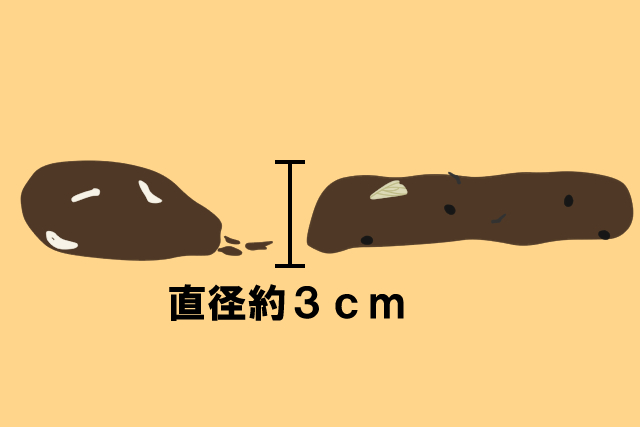

・アライグマ

|

|

| 形 | 泥状、固形状など食べたものによって形状が異なる |

| 大きさ | 直径2~3㎝、長さ5~18㎝ |

| におい | 食べたものが混じった臭いにおい |

| 発生場所 | 道路、石の上など目立ちやすい場所 |

| その他 |

|

アライグマはハクビシンと違い、溜めフンはしません。

アライグマも雑食性という点は同じですが、しっかりと咀嚼(そしゃく)せずそのまま飲み込んでしまうことが多いため、フンには動物の骨や昆虫の羽、植物の種子などが混じっていることがあります。

その分においも強く、食べたものによって異なる独特なにおいを放ちます。

アライグマもハクビシンと同じように庭やベランダ、屋根裏でフンをします。

しかしアライグマは、道路沿いや石の上など、比較的目立ちやすい場所でフンをすることが特徴です。

参考:中型獣対策の基本 農林水産省

参考:対象動物の基礎知識 農林水産省

他の動物のフンとの違い

ハクビシンやアライグマ以外にも、庭や屋根裏にフン被害を及ぼす動物がいます。

- タヌキ

- イタチ

- 猫

- アナグマ

- テン

それぞれの特徴についてご紹介します。

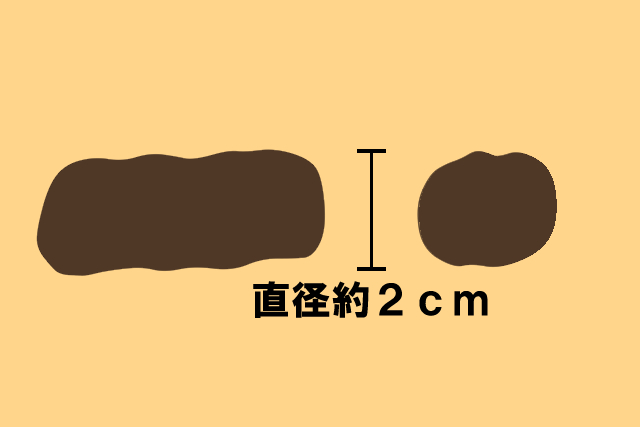

| タヌキ |

|

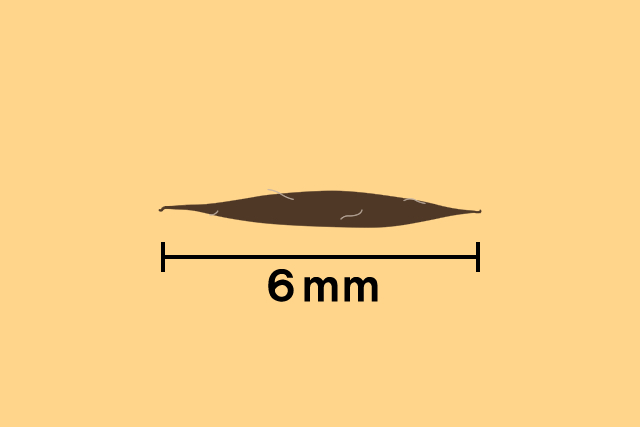

| イタチ |

|

| 猫 |

|

| アナグマ |

|

| テン |

|

このように、動物によってフンの特徴は異なります。

またフンだけではなく、生態や習性にもさまざまな特徴があります。

フンの特徴だけで識別できなかった場合は、足跡や鳴き声など、その他の手がかりもあわせて確認するとわかりやすいです。

ハクビシンやアライグマの生態について、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

害獣のフンは危ない!放置することの危険性

ハクビシンやアライグマから受けるフン被害は、悪臭を引き起こしたり美観が失われたりするだけではありません。

他にも、住宅被害や健康被害につながります。

・住宅被害

フン尿による住宅被害とは、天井のシミや住宅建材の腐敗です。

ハクビシンやアライグマは庭だけではなく、屋根裏や床下などへも侵入してフン尿をします。

屋根裏でフン尿をされると、天井にシミができます。

フン尿をされ続け症状が悪化すると、住宅建材が腐敗し、住宅の老朽化を早める原因となってしまうのです。

ハクビシンには溜めフンという習性があるため、被害も深刻化しやすいです。

・健康被害

ハクビシンやアライグマが運んでくるダニやノミなどの寄生虫は、フン尿から発生することもあります。

寄生虫が肌に触れると、赤みやかゆみを伴う症状を起こします。ダニの死骸はアレルギー症状を引き起こす原因です。

また寄生虫だけでなく、人に感染するおそれのある病原菌をもっていることもあります。

動物自体に触れていなかったとしても、フン尿などによって感染することや、悪臭によって群がるハエから媒介することもあります。

フンを放置すると危険です。発見したら早めにフンの処分や駆除をおこないましょう。

人への感染症例(タップ・クリックで開きます)

〈トキソプラズマ症〉

健康体の人が感染すると多くの場合は無症状です。

しかし発症した場合は発熱や倦怠感、リンパ節の腫脹などの症状がみられます。

免疫不全や妊娠中の人が感染すると症状が悪化しやすいです。

- 免疫不全:肺炎や脳炎などを引き起こす

- 妊娠中:胎児に感染、重症化しやすく死産や流産になることもある

〈レプトスピラ症〉

5〜14日ほどの潜伏期間ののち、症状が発症します。

軽症の場合はだるさや寒気、のどの痛みなどの風邪のような症状ですが、重症になると黄疸や腎障害などの症状があらわれます。

〈アライグマ回虫〉

感染すると致死的な中枢神経障害を引き起こすことがあります。

アライグマ回虫がどこに移ったかによって症状が異なります。

- 脳炎を発症した場合:発育障害や神経系の後遺症になる

- 網膜炎が発症した場合:視力障害や失明にいたることもある

ハクビシンやアライグマはフン以外の被害も及ぼす

ハクビシンやアライグマが発生することで起こる被害は、フンだけではありません。その他にも、騒音や食害などの被害もおこります。

・騒音

ハクビシンやアライグマは昼間に活動することもありますが、基本的には夜行性です。

屋内に住み着かれると夜中にドタバタと動き回る音や「クルルル」「キューキュー」という鳴き声などの騒音に悩まされることも少なくありません。

・食害

アライグマやハクビシンは雑食性です。小動物や昆虫などの動物質のものから、果物や野菜など植物質のものまで幅広く食べます。

そのなかでも特に甘い野菜や果物を好んで食べる習性があります。そのため農作物を栽培している場合は、被害にあうことが多いです。

他にも生ゴミやペットの餌など出しっぱなしになっているものがあると、それを餌として食べることもあります。

被害内容については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。気になる方はぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい

発生したフンの正しい処分方法

フンを放置していると、悪臭や病原菌の媒介などさまざまな悪影響があります。

そのため、フンは正しい方法で早めに処分をすることが大切です。

フンを処分するときの準備や手順についてご紹介します。

ハクビシンやアライグマは感染症のおそれがあります。

作業するときはこれらのことを守り、十分注意しておこなってください。

- 長袖長ズボンを着用し、肌の露出を避ける

- ゴーグルやマスク、ゴム手袋を着用し、素手で触れたり病原菌を吸い込んだりしないようにする

- 作業中にハクビシンやアライグマに遭遇したら作業をやめて避難する

- 作業後は手洗いと消毒をおこなう

〈準備するもの〉

- ホウキ、ちりとり

- ポリ袋

- 雑巾

- 消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)

- 消臭剤

病原菌の心配があるため、使用する道具は使用後に処分したほうが安心です。

着用する服は汚れていいもの、使用する道具は100円ショップなどで揃えるのがおすすめです。

〈フンを処分するときの手順〉

- ホウキとちりとりでフンを集める

- ポリ袋に入れてしっかりと密閉して処分する

- 消毒をする

- 消臭剤でにおいを消す

①ホウキとちりとりでフンを集める

まずは、ホウキとちりとりを使ってフンを集めます。

床にこびりついて取れないフンには、ぬるま湯を少しずつかけてふやかし、ヘラや新聞紙などを使ってそぎ落としてください。

掃除機を使用するとフンをまきあげてしまうおそれがあります。掃除機にも病原菌が付着してしまうため、おすすめはできません。

②ポリ袋に入れてしっかりと密閉して処分する

集めたフンをそのまま捨ててしまうと、バラバラに散らばってしまいます。

まき散らないようにポリ袋に入れ、しっかりと口を結び処分してください。

③消毒をする

フンをすべて集めて処分したら、病原菌が残らないよう発生個所や周辺を消毒します。

使用する消毒は、殺菌・消毒作用が強いとされる次亜塩素酸ナトリウムのものを使用することがおすすめです。

④消臭剤でにおいを消す

フンのにおいが残っていると、再び戻ってくるおそれがあります。

消毒までおこなってもにおいが残っている場合は、消臭剤を使ってフンのにおいを取り除いてください。

被害を防ぐ3つの方法

フンを掃除しただけでは、ハクビシンやアライグマは再び戻ってくることがあります。

そのため、フンを処分したあとは追い出す、近寄らせないための対策をしなければなりません。

ハクビシンやアライグマによるフン被害を止めるための対策には3つの方法があります。

- 業者へ依頼する

- 自治体に相談する

- 自分で追い出し対策をする

それぞれ順番にご紹介します。

業者へ依頼する

ハクビシンやアライグマによる被害を防ぐためには、業者に依頼することがおすすめです。

被害を止めるために大切なことは、追い出しとあわせて侵入防止対策まですることです。

業者に依頼することで、これらの作業をしてもらうことができます。

- 現地調査

- 侵入口の特定

- 追い出し、駆除対策

- 清掃および消毒作業

- 侵入防止対策

業者は現地についたら、どの動物が侵入しているのか、被害はどこにどれくらいの規模で広がっているのかなどを調査します。

そして侵入口を特定し、追い出すための対策や清掃および消毒、再発しないための侵入防止対策までおこなってくれます。

費用はかかりますが、必要なこれらの作業を一通りしてくれるため、メリットは大きいです。

ただし、業者によっては、清掃や消毒はオプションとなり別途費用がかかるなど、作業内容は異なります。

費用についても、被害の規模や発生場所の状況によって差がでます。

そのため、業者に依頼するときは事前に見積りを依頼して、作業内容と費用を確認することがおすすめです。

駆除費用についてこちらの記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

自治体へ相談する

ハクビシンやアライグマによる被害が近年増加しています。そのため自治体では、被害防止のための対策をおこなっているところもあります。

対策内容は、自治体によって異なります。

- 駆除業者を派遣し捕獲器を設置してくれる(費用は自治体負担)

- 地域の駆除業者を紹介してくれる(費用は自己負担)

- 捕獲器を無償で貸し出ししてくれる

- 捕獲についての相談にのってくれる

自治体が費用を負担して業者を派遣してくれる場合でも、侵入防止対策や清掃、消毒に関しては自己負担になる場合が多いです。

また、自治体から紹介してもらう業者が必ずしもその地域でもっとも優れた業者とは限りません。

費用が自己負担の場合は、自治体から紹介してもらった業者だけではなく、自分で探した業者も比較検討して依頼を決めるほうが賢明です。

捕獲器を借りるときは、その旨の申請とあわせて捕獲許可の申請をする必要があります。

アライグマやハクビシンは「鳥獣保護管理法」によって保護されているため、傷つけることや勝手に捕獲をすることは禁止されています。

被害があるため捕獲したいという旨を申請して許可を得ることで、捕獲することが可能です。

自治体になんらかの対応をしてもらうためには、条件があります。

条件も自治体ごとに異なるため、対応内容とあわせて事前に確認したうえで相談するか決めるとよいでしょう。

- 日常的に被害にあっている

- 農作物が食害されている

- 家屋に被害が生じている

- 設置した捕獲器を毎日点検することができる

- 対象動物が捕獲できた場合速やかに連絡することができる

参考:ハクビシンの被害について 板橋区

参考:捕獲檻の貸出しについて 藤沢市

自分で追い出し対策をする

ハクビシンやアライグマは、自分で追い出すこともできます。

自分で追い出し対策をするときのポイントは「苦手とするにおいや成分を使うこと」と「再び侵入されないために侵入口をふさぐこと」です。

- 木酢液、木タール

- 唐辛子

- ニンニク など

これらはハクビシンやアライグマが苦手とするにおいや成分です。

鳥獣保護管理法で保護されているハクビシンやアライグマは、傷つけたり勝手に捕獲したりすることは禁止されています。

しかし傷つけずに追い出すのであれば、申請の必要はなく自分で対応することが可能です。

追い出すときには木酢液や唐辛子など、ハクビシンやアライグマが苦手とするにおいや成分が配合されている忌避剤を使うことがおすすめです。

ハクビシンやアライグマが発生する場所に忌避剤を設置をすることで、嫌がり逃げていくことがあります。

ただし、忌避剤の効果は一時的なことが多いです。

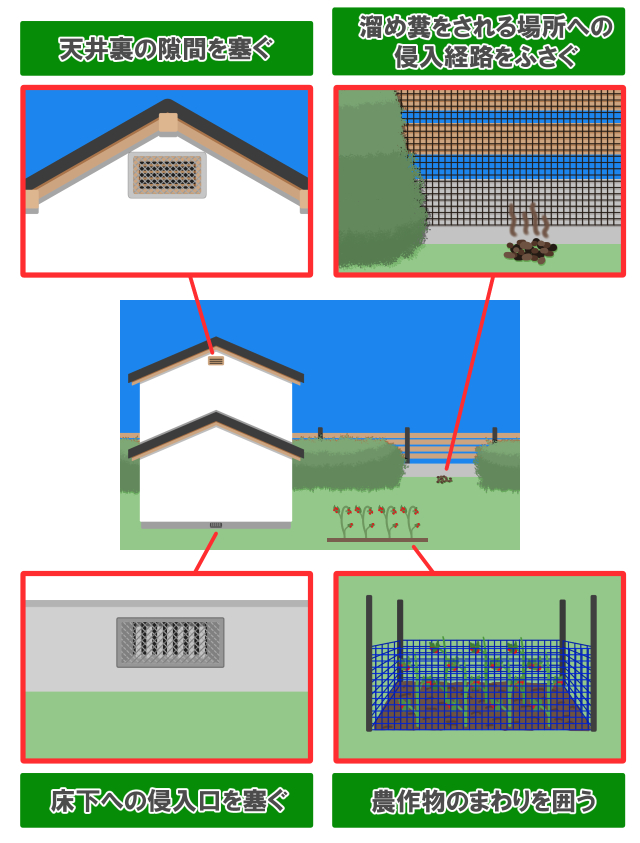

追い出したあとは再び戻ってこないように、侵入口となる場所をふさいで再発を防ぐことも大切です。

おすすめの忌避剤や侵入防止策についてはこちらの記事で詳しく解説しております。ぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

再発しないための日頃の注意点

フンをされるということは、ハクビシンやアライグマが近くに住み着いているということです。

一度追い出したとしても、住みやすいと思った場所には再び戻ってくることが多いです。

そのため、被害があった場所がハクビシンやアライグマにとって住みやすい環境にならないようにしなければなりません。

フン被害が再発しないため、これらのことに日頃から注意してください。

- 餌付けをしない

- 生ごみを出しっぱなしにしない

- 生ごみを庭に埋めない

- 育てている農作物にはネットなどをかける

- 収穫せずに残った農作物は早めに処分する

- ペットの餌を出しっぱなしにしない

- 周辺の用水路に溜まっている落ち葉などは掃除をする

- ベランダや屋根につながる庭木の枝は剪定する

ハクビシンやアライグマが来た理由は、近くに餌場があったためです。

ハクビシンやアライグマは複数のねぐらを持ち、餌場を行き来しながら生活をしています。

餌場が近くにあり、人目につかない、雨風がしのげるなどの環境は居心地がいいと判断され、そのまま住み着かれることが多いのです。

庭にフンをされているだけだと思って対策をしたとしても、すでに屋根裏など別の場所に侵入し、住み着いていたという場合もあります。

そのため、餌となるものは放置せず片付けるか処分してください。

ハクビシンやアライグマは木登りが得意とされているため、屋根裏につながる木の枝などは剪定しておいたほうが安心です。

参考:アライグマ・ハクビシンに関するチラシ 東京都東大和市

参考:ハクビシン・アライグマの被害を防ぐために 東京都足立区

まとめ

庭にされているフンがハクビシンやアライグマのものなのか見分けるときは、形や大きさ、においや含まれるものなど、特徴を確かめることがポイントです。

ハクビシンやアライグマ以外にもフン被害を起こす害獣はいるため、見分けるときの手がかりにしてください。

- ハクビシン:5~15センチメートルほどの丸みのある棒状のフンがまとまっている

- アライグマ:2~3センチメートルほどのフンが1ヵ所だけではなく散らばっている

- タヌキ:強烈なにおいを放つ2~3センチメートルほどのフンがまとまっている

- イタチ:6ミリメートルほどの細い小さなフンがたまっている

- 猫:2~5センチメートルほど丸みを帯びた棒状のフンが土や芝生の上にある

- アナグマ:テカテカした棒状のフンが溜まっている

- テン:水分を含んだしっとりしたフンがされている

害獣のフンには悪臭や病原菌など、さまざまな危険があります。

フンをされた場合は早めに処分し、再発を防ぐための対策をおこないましょう。

自分でできる対策についてもご紹介しましたが、もし少しでも不安がある場合は、業者に依頼することがおすすめです。

業者であれば追い出しだけでなく、再発を防ぐための対策や清掃・消毒など、一通りの作業を依頼することができます。

費用はかかりますが、すべてを任せられる安心感は大きいです。

生活110番の加盟店なら、現地調査や見積りなど無料※で対応しております。状況にあわせて対応可能な加盟店をご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。

害獣は素早い駆除が必要!

現地調査無料です!

※対応エリアや加盟店によって変わります

害獣に棲みつかれて一番厄介なのが糞の被害。放っておくと健康面にも被害が出てきます。プロに任せれば消毒もしてくれるので、衛生面も安心です。

- 『生活110番』では、

お住いの地域で人気のプロを探せます - タヌキ、イタチ、ハクビシン、ネズミなどさまざまな害獣に対応。

-

- アライグマ・イタチ・ハクビシン駆除

- 33,000円~(税込)

アライグマ・イタチ・ハクビシン駆除業者を検索

厳選した全国のアライグマ・イタチ・ハクビシン駆除業者を探せます!